過去研究美軍空襲時,經常在網路上看到「X地因為有Y設施,所以遭到美軍空襲」的說法。與美軍作戰報告交叉比對後,有些論述確實經得起考驗,有些顯然就是看圖說故事、倒果為因。某地遭美軍轟炸,固然多半是因為美軍鎖定了當地的特定目標,但也有可能是投彈後彈著點偏移、誤判目標(美軍以為有某設施,但其實沒有)、誤認目標(美軍以為空襲的是甲地,但其實是乙地)、天候不良而盲目轟炸、飛行過程隨機轟炸等因素造成。

開始關注二戰期間的臺灣戰俘營後,也看過「美軍刻意避開花蓮港的戰俘營,所以此處未曾遭受空襲」的講法。美軍空襲臺灣,始於1943年11月的新竹空襲,而大規模的空襲則是過了將近一年後,從1944年10月的臺灣沖航空戰才真正展開。

在美軍開始轟炸臺灣之前,紅十字國際委員會(International Committee of the Red Cross)曾於1943年5月下旬派代表來臺訪視戰俘營(見《紅太陽下的紅十字》一文)。日軍為了國際觀感,早在一個月前就把花蓮港第四分所的戰俘送往新開設的玉里第五分所,以便讓紅十字會代表留下好印象,但日軍也安排這位代表參觀了人去樓空的花蓮港第四分所。

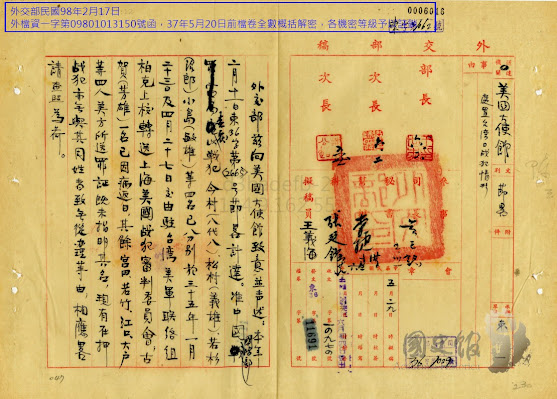

紅十字會代表離臺後,日軍把玉里分所的大部分戰俘又送回花蓮港分所,然而不到一個月,第四分所就從花蓮港遷移到臺南的白河。同年9月,瑞士(代表美國及英國)與瑞典(代表荷蘭)的駐日外交官來臺訪視戰俘,日軍依然不讓這兩名代表到金瓜石實地勘察第一分所,只讓他們探視其他五座分所。瑞典代表事後寫了一份詳盡的報告,從報告內容就可推論花蓮港已無戰俘營。相信美國也經由外交管道取得了這份報告。

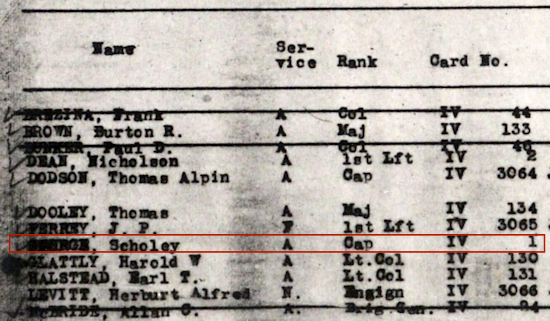

1944年6月,紅十字國際委員會再度派代表來臺視察戰俘營,從他的訪視報告中,也可看到當時在花蓮港並沒有戰俘營:

|

| 紅十字國際委員會代表視察報告的第一頁局部(來源:JACAR) |

美軍在1944年10月的行動中,就空襲了花蓮港一帶的目標,距離花蓮港第四分所原址不到一公里的專賣局花蓮港支局也遭到轟炸(注意現在的花蓮酒廠是戰後才遷移的,不是當時花蓮港支局的位置)。當時的美軍作戰報告中,從未提到要避開花蓮港的戰俘營。

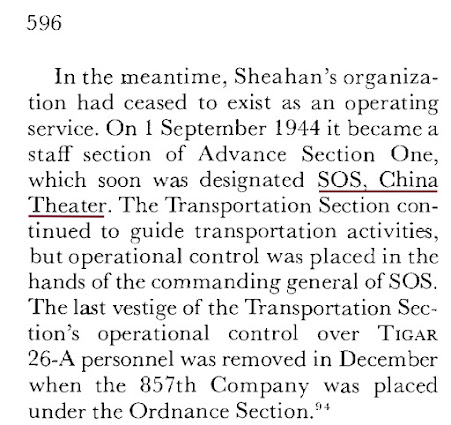

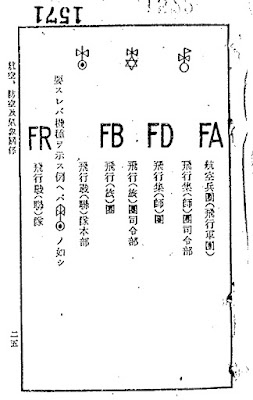

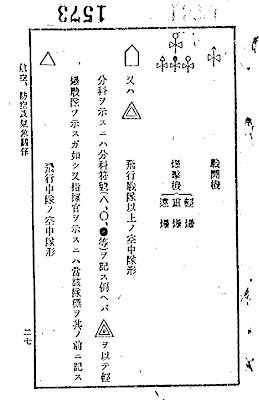

次年2月,美軍出了一份情報分析資料,在花蓮港地區的部分,提到當地無已知的戰俘營:

|

| Air Information Summary Formosa, Feb 15, 1945 |

美軍從空照研判花蓮港戰俘營的原址是一座兵營,而兵營在美軍空襲臺灣的行動中,向來不是排在前面的目標。所以這裡可以躲過二戰的摧殘,主要原因仍是它本身的價值不高,另外再加上運氣好,才沒有被空襲附近目標的美機誤擊。

.jpg)