我的正職工作其實是跟這個部落格完全不相干的Big Data,做這一行的人應該都知道「相關性不等於因果關係」,也就是當一件事發生,正好另一件事也發生,並不表示這兩件事之間就有因果關係存在。

前臺灣俘虜收容所戰俘James T.N. Cross中尉在臺期間,私下保留了一份個人日記(但不是天天都寫),這份日記在戰後的戰犯審判中曾被拿來當作指控日軍的證物。1944年11月,當Cross中尉仍在金瓜石第一分所時,記述了如下的內容,提到連接分所與礦坑的一座隧道完工,戰俘可以直接從分所走隧道至礦坑,不用再擔心淋濕或受寒:

|

| 原件存於荷蘭國家檔案館,Ian Wei翻攝提供 |

只提到淋濕和受寒,其實過度簡化了戰俘在這座隧道建成之前,每天上下工的過程中面對的艱難和危險。戰俘早上從第一分所出發後,先要爬上一個小山頭,然後急下一段長陡坡,才能到達礦坑的入口。所以在開始工作之前,就得消耗大量的體力,冬季金瓜石濕冷的天氣,讓走下陡坡又增添了一分危險性。這座隧道的完工,讓戰俘免除了上工與下工的苦勞(雖然仍免不掉更辛苦、危險的挖礦工作)。

|

| 藍色框線內是金瓜石第一分所,紅色的X即為上述隧道的入口處。(照片原檔為中央研究院人社中心GIS專題中心提供) |

這樣一座看來對戰俘有利無害的隧道,在戰後卻被描繪成日軍為了殺害戰俘而興建的死亡陷阱!

1946年春,同樣曾被拘押在金瓜石第一分所的前英軍戰俘John O. Edwards上士,以戰罪調查小組的身分回到臺灣。他在金瓜石第一分所的遺址,找到一份日軍殘存的日誌,其中在昭和19年(1944)8月1日這一天紀錄了上級下達在緊急狀況以非常手段處置戰俘的命令。這份日誌後來在遠東國際軍事法庭(International Military Tribunal for the Far East,即俗稱的東京大審)被檢察官當成證物,由於當年科技不發達,是以下圖這種手抄的方式複製:

命令規定採取非常處置的時機,包括發生大規模暴動、非使用兵器無法鎮壓時,及脫逃者可能變成敵對的作戰武力時。可採取的手段包含大規模爆破、毒氣、毒物、溺死、斬首等,務必不讓任何一人有逃脫的機會,且不留下任何痕跡。

Edwards上士在1990年代出版的回憶錄《Banzai You Bastards!》中指出,上述的隧道完工後,他跟其他幾名戰俘聽兩名對戰俘友好的臺灣人說,日軍計畫在美軍登陸臺灣之際,把所有戰俘殺掉。於是他們幾個戰俘秘密討論後,認定這座隧道建造的真正目的,是在美軍登陸時作為戰俘的死亡陷阱。(原文是...we all decided that the real reason for building that tunnel was now clear. It was not as a short-cut "to improve and take care of your health", as Imamura had told Major Crossley, but a death trap for us, to be used when the Americans landed.)

2020年出版的《Never Forgotten》在書中提到上述分所日誌裡的命令後,接著就指稱日軍的計畫是把戰俘趕進隧道後再引爆炸藥把他們炸死。(原文是In fact, the plan was to herd the POWs into the tunnel and blow it up, killing them all and thus definitely 'leave no trace'.)

這兩本書就是把相關性當成因果關係:日軍發布非常手段命令後,連接第一分所與礦坑的隧道建造完成,所以這隧道的目的就是讓日軍可以執行非常手段。但真的是這樣嗎?

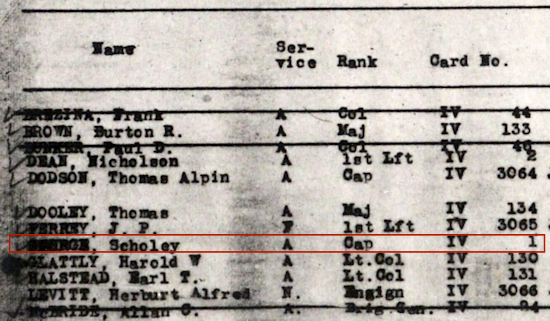

非常手段命令發布當時的金瓜石第一分所長今村八代八大尉,在戰後被當成戰犯接受審判。不過我相信很少人知道,在他被控的三條罪名裡,沒有任何一項跟他在金瓜石第一分所任內的職務有關。因為金瓜石的戰俘虐待與死亡事件而遭到起訴的主要戰犯,反而是日本鑛業株式會社金瓜石事務所所長戶田貢在內的九名平民員工。

檢察官認為戶田貢等人必須為戰俘在礦場內的安全與健康負起全責,但戶田貢極力撇清責任,宣稱一切都是臺灣俘虜收容所的責任。為了證明戶田貢所言不實,檢察官甚至傳喚今村八代八等三名臺灣俘虜收容所人員擔任證人,形成檢察官與日軍戰犯站在訴訟同一方的特殊現象。最後審判官認定戶田貢等八人有罪,僅一人無罪開釋。

在審判過程中,被告的辯護人問戶田貢是誰建議興建前述的隧道,戶田貢答稱是負責帶領戰俘工作的佐藤隊長(審判原文是Sato Shozo)在跟第一分所長開會時建議的。戶田貢在他的具結陳述書進一步說明,隧道是在聽取佐藤建議後,由他本人親自下令動工的,他不相信這背後有如此邪惡的目的(指處置戰俘的非常手段)。

|

| 戶田貢的具結陳述書譯文中提到隧道的部分 |

被告辯護人的責任是維護被告的權益,如果建造隧道的背後真的有如此邪惡的目的,辯護人會故意陷害被告嗎?而戶田貢會蠢到自投羅網嗎?(別忘了他一直在撇清虐待戰俘的其他指控,他大可以推到今村八代八的身上)唯一可能的解釋,就是這座隧道是日本鑛業株式會社金瓜石事務所這一方主動興建,而且出發點是善意的。

另一名被告中村勝巳則在具結陳述書提到,自己是在1944年5月接下佐藤的隊長職務,當他接任時,隧道已經動工。(處置戰俘的非常手段命令是在8月下達,難道佐藤有預知的能力?)

被告米村政俊手寫的自白中,列舉了佐藤與中村擔任隊長的時間,可以證明中村勝巳所說的接任時間為真。另一名被告永井竹五郎也證實了這個時間點。

|

| 米村政俊的手寫自白 |

總之,我們可以從以上由法庭認證過的資料,確認連接金瓜石第一分所與礦坑的隧道,是在1944年5月以前,由日本鑛業株式會社金瓜石事務所主動提議興建。換言之,建造這座隧道的目的,絕對不會是為了殺害戰俘,因為時間順序完全不對。

我們無法證明今村八代八是否在1944年8月接到命令後,轉而思考利用這座已經在興建中的隧道作為處置戰俘的非常手段。但不能因此認定隧道興建的原始目的就是要用來處置戰俘。

事實上,1944年8月下達的非常手段處置命令只能代表日軍當時的決策。在1945年情勢對日軍更為不利的時候,日本陸軍部曾經下令,在遭受敵軍攻擊、已別無選擇的情況下,可以釋放戰俘。這份指令也被納為遠東國際軍事法庭的證物,但不知道為什麼沒有書籍提及?